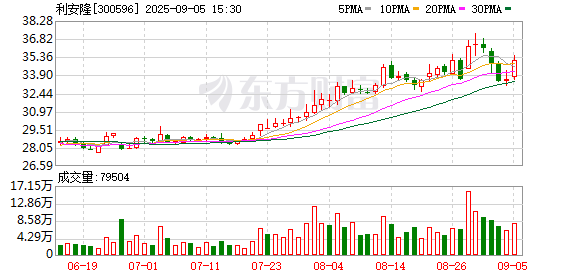

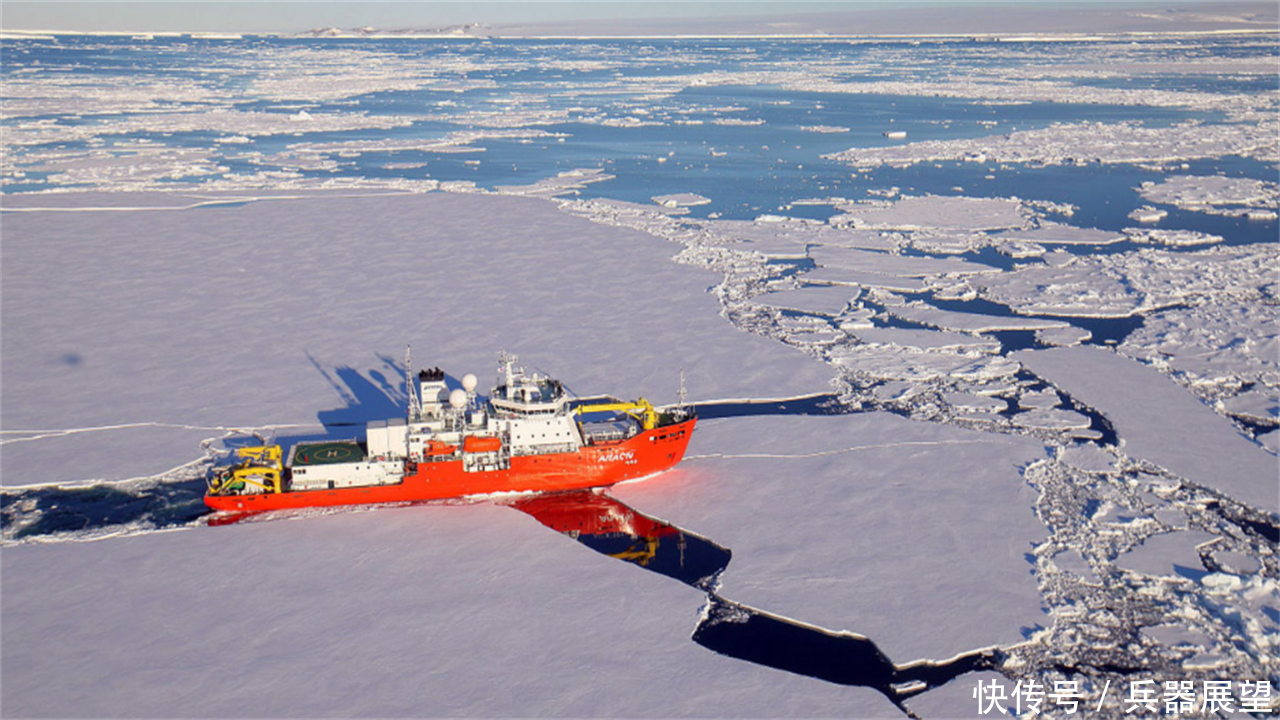

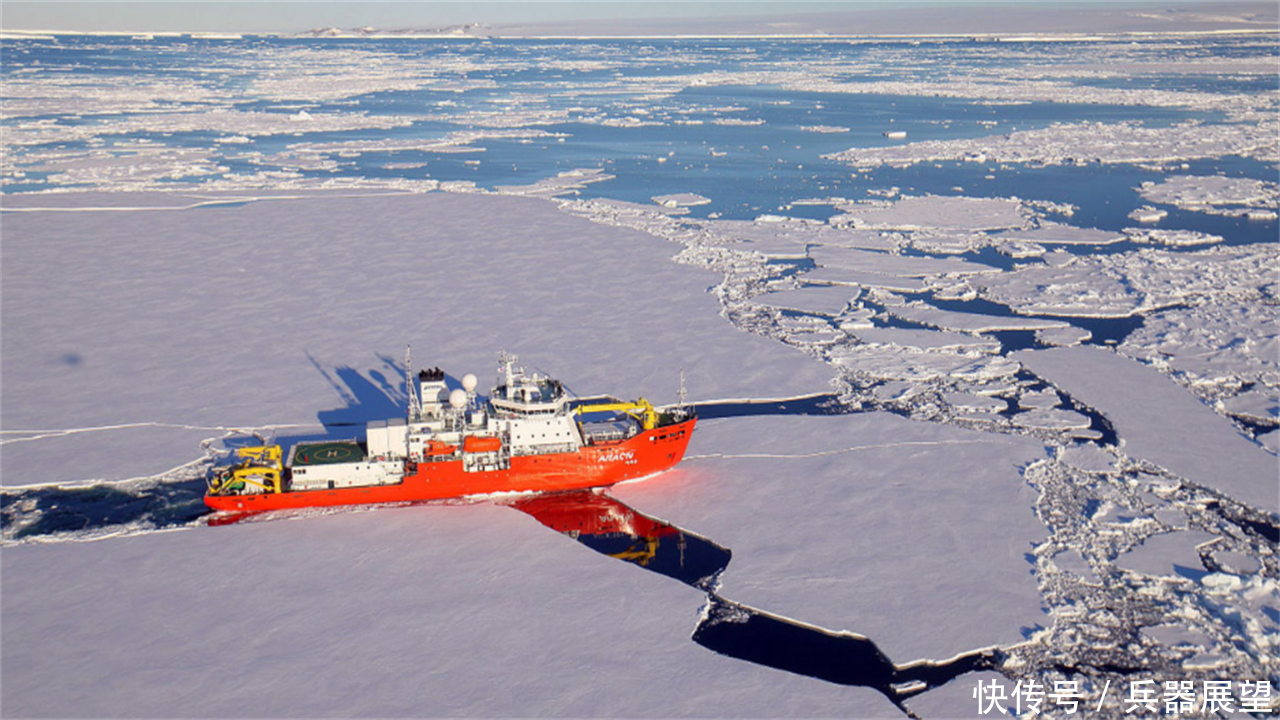

当五艘中国破冰船同时出现在阿拉斯加附近的北极海域,美国海岸警卫队的反应堪称教科书式的焦虑写照。毕竟,这支号称要主导北极事务的海上力量,目前能投入使用的破冰船只有两艘,而其中仅有一艘此刻正在北极执勤。 这种数量对比不仅暴露了美国在极地装备上的尴尬处境,更折射出北极地区正在发生的权力重构。美国北方司令部一边强调中国船只"不构成直接威胁",一边出动C-130J侦察机和海岸警卫队快艇进行全程监视(图1),这种看似矛盾的反应恰恰反映了华盛顿的矛盾心态:既不能过度反应引发局势升级,又无法忽视中国在北极日益增强的存在感。 从8月初发现"季迪"号和"钟山大学吉地"号在白令海活动兴盛网 ,到追踪"薛龙2"号进入阿拉斯加大陆架区域兴盛网 ,美方的每次回应都在重复同一个叙事:这是三年来的趋势延续兴盛网 ,但今年的规模格外引人注目。 破冰船从来不只是破冰那么简单。 这些钢铁巨兽既是开拓航道的工程利器兴盛网 ,更是大国博弈的战略支点。随着气候变暖使北极冰层加速融化,曾经被封存的北方航道正在显现出巨大的经济价值——从上海到德国汉堡的航程比经过苏伊士运河缩短近3000海里,这个数字足以让任何贸易国家心动。 更重要的是,北极海底据信蕴藏着全球未开发石油储量的13%和天然气储量的30%,这片冰封的疆域正在成为资源争夺的新前沿。中国在2018年发布的北极政策白皮书中,明确提出要建设"冰上丝绸之路",将北极航道纳入"一带一路"倡议框架。虽然中国并非北极国家,但其通过科研合作、商业投资和航道利用等方式持续扩大存在感的策略正在见效。 此次五艘破冰船同时现身,既展示了中国的极地行动能力,也是对"近北极国家"这一自我定位的具体诠释。 相比中俄的积极进取,美国的北极战略显得步履蹒跚。美国海岸警卫队目前仅有的两艘破冰船中,"北极星"号已服役47年,"希利"号也有24年舰龄。特朗普政府虽然下令建造40艘新破冰船,但首艘新型极地安全巡逻艇要等到2029年才能交付。这种装备老化与更新缓慢的困境,与美国想要主导北极事务的雄心形成鲜明反差。 俄罗斯显然走得更远。其在北极地区已经部署了数十艘破冰船,并大规模扩建纳古尔斯科耶空军基地等军事设施。 中俄在北极地区的合作日益密切,两国共享北极航道的商业利益,也在某种程度上形成了应对美国的地缘政治协同。这就不难理解为什么美国要拉拢加拿大、芬兰成立"ICE Pact"破冰船合作计划,试图通过抱团方式弥补单打独斗的不足。北极的博弈正在呈现多维度展开的特点。军事上,美国年度"北极边缘"演习规模不断扩大,英国、丹麦等盟国参与度提高;法律上,各国对大陆架权利的主张日趋激烈;经济上,航道商业化和资源开发的前景吸引着更多参与者。 这种复杂态势使得北极既成为大国竞争的新舞台,也考验着各国在合作与对抗之间寻找平衡的能力。 对中国而言,北极存在不仅是经济考量,更是全球海洋战略的重要组成部分。破冰船队(图3)的壮大与海军力量的拓展相辅相成,反映出一个海洋大国对极地公域的权利主张。正如中国在南海的行动改变了区域力量平衡,其在北极的持续投入也正在重塑极地地缘政治格局。 美国的应对之策暴露出其战略困境:既要维护在北极的传统影响力,又要应对全球多个热点的挑战;既想遏制中国的影响力扩张,又需要与中国在气候变化等议题上合作。这种两面性使得美国的北极政策常常显得犹豫不决,反应滞后。 破冰船的航线背后,是大国对未来战略主动权的争夺,这场博弈的结果将影响未来几十年的全球地缘政治格局。随着冰层继续融化,北极的热度只会继续升高。

简配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

沪深京指数

热点资讯