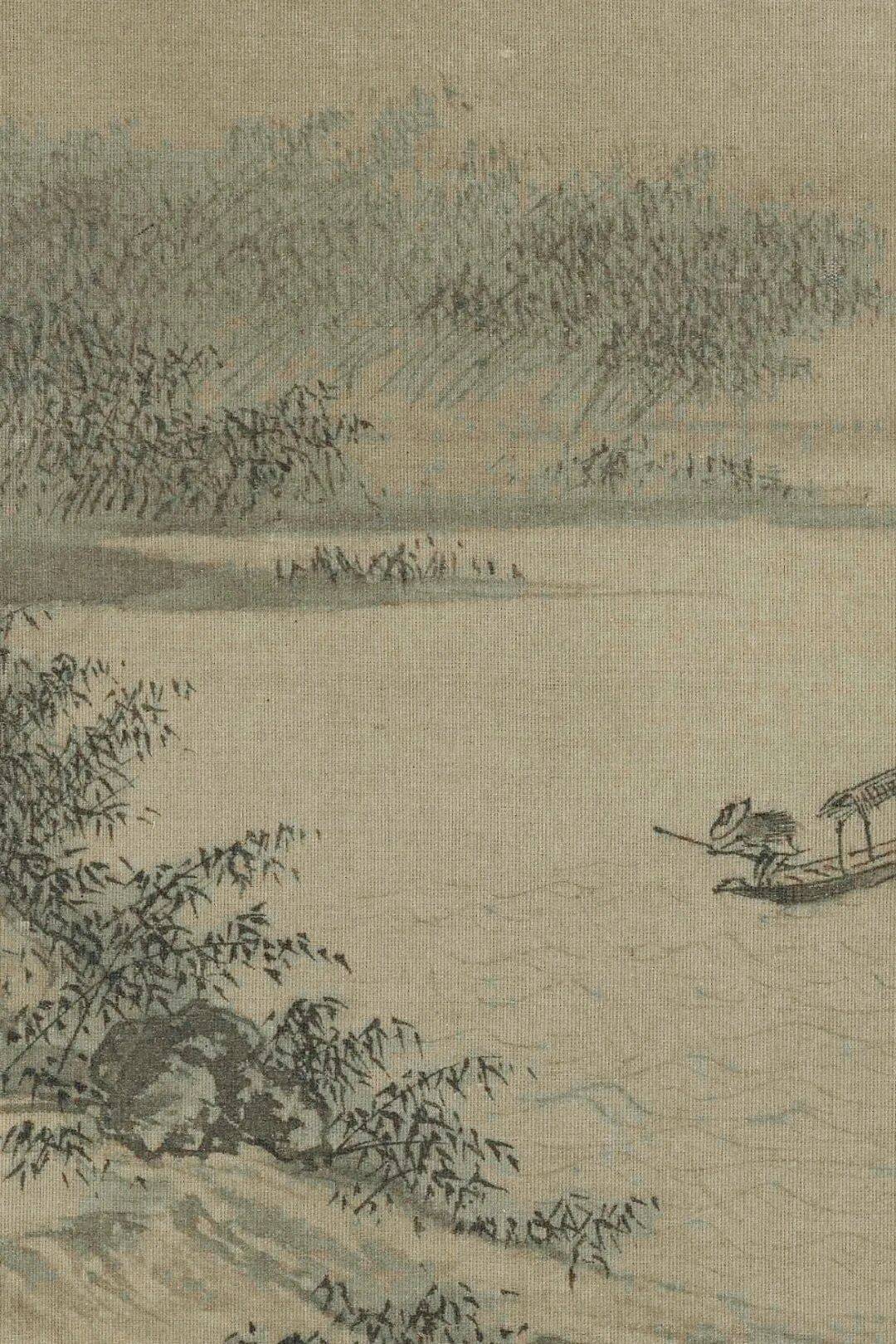

宋人佚名的《风雨归舟图》常被归为“南宋院体边角山水”的典范,但若剥开其技法表皮,会发现这是一幅用暴雨与孤舟编织的生存寓言——画家以25.6×26.2cm的绢本团扇为舞台,将南宋社会的集体焦虑投射于江涛与蓑衣之间。

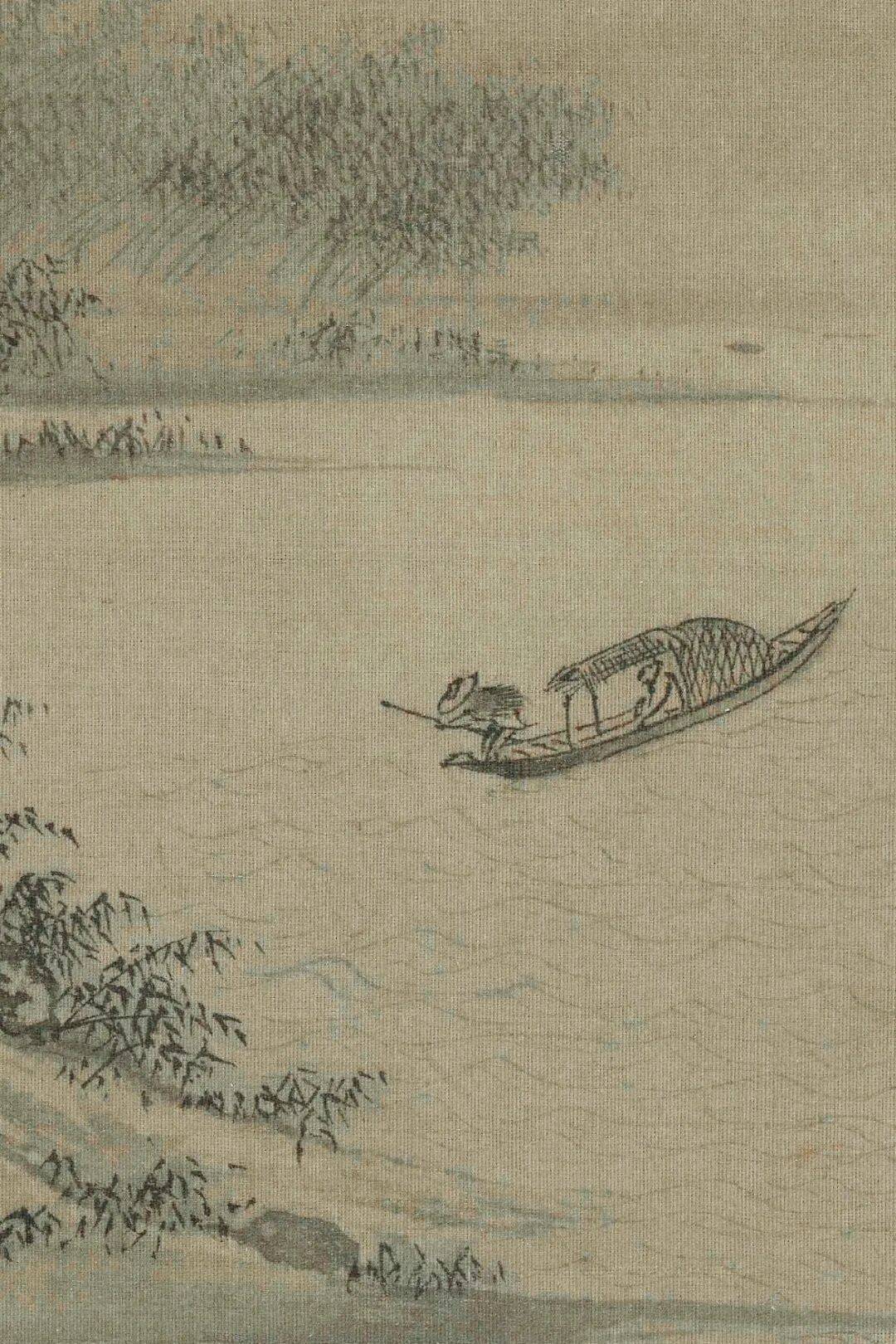

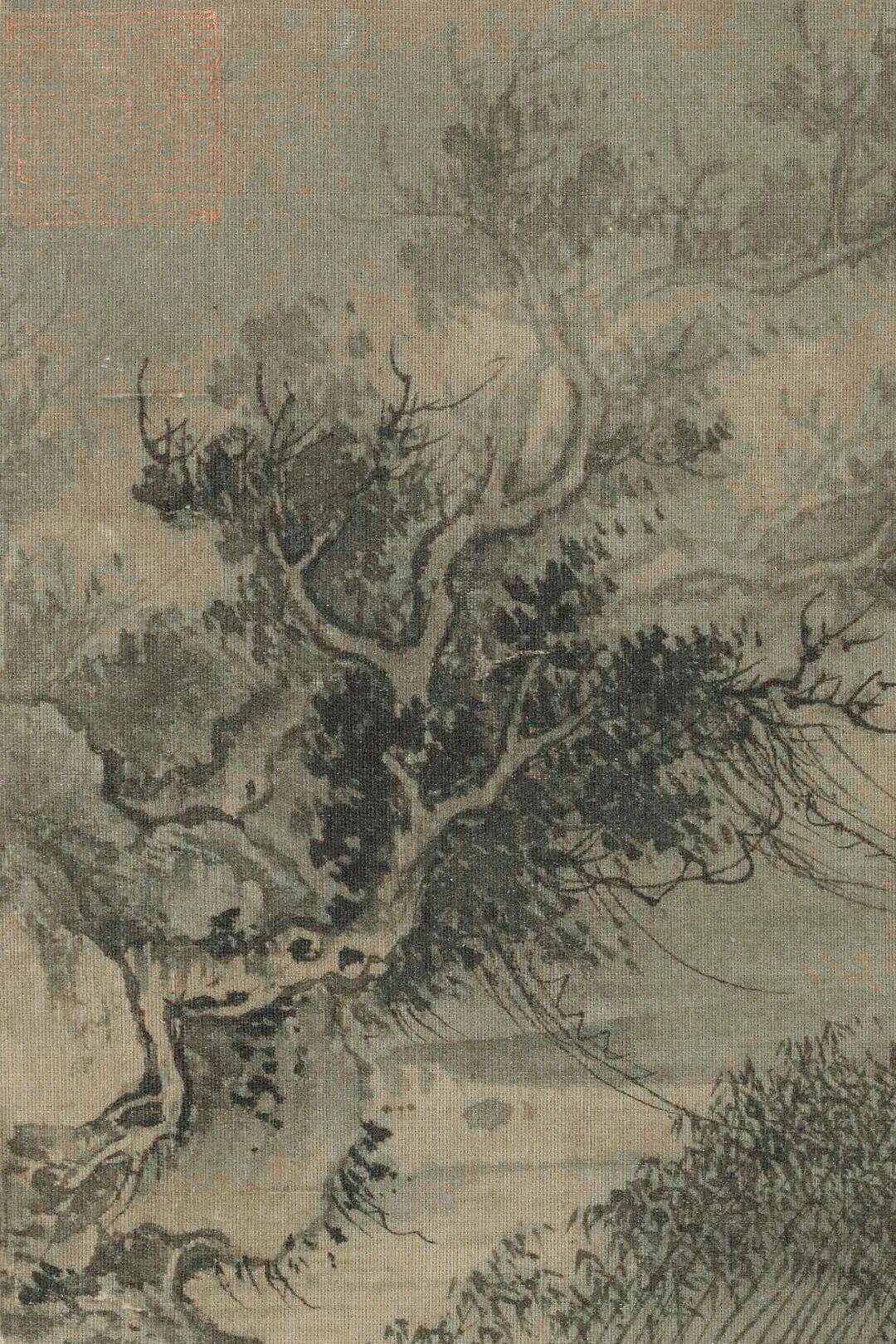

画面中,风雨并非单纯自然现象。左上角水天相接处的墨色晕染,与右下角逆风摇曳的芦苇形成对角线张力,暗示着一种无形的压迫感。这种构图与马远《踏歌图》的“一角式”布局异曲同工,但更强化了动荡感——江面波纹如刀刻,暗示着社会变革的锐利;而远处隐约的屋宇,则像被雨幕模糊的旧秩序,与近景中奋力撑篙的艄公形成生存层级的对比。

舱内渡客抬头遥望江岸的姿态,暴露了南宋文人的精神困境:他们既渴望“归”(如画面中凭栏远望的茅屋主人),又深知“归处”已如对岸柳林般模糊。艄公蓑衣上的墨点与船头溅起的水花,则暗合了《庄子·逍遥游》中“水击三千里”的意象,但这里的“击”不再是自由翱翔,而是被风雨裹挟的被动挣扎——这种矛盾,恰似南宋偏安江南后,文人群体中“隐逸”与“报国”的永恒撕扯。

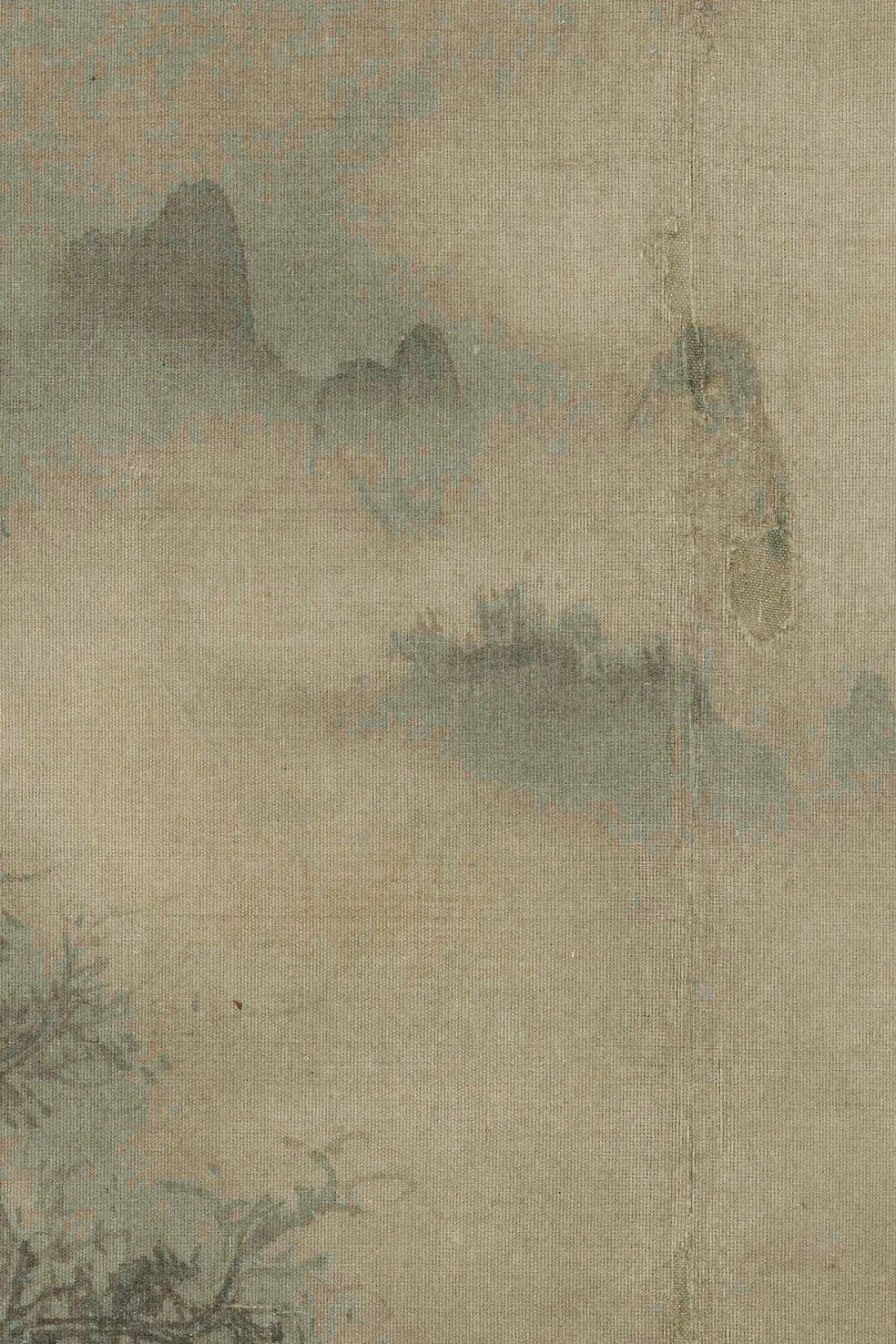

画面最精妙处在于大面积留白:江面未绘一艘其他船只,天空无飞鸟,连风雨都似乎只针对这一叶孤舟。这种“被世界遗弃”的视觉语言,比任何题跋都更具冲击力。当观者凝视那片空白时,会突然意识到:这不仅是艄公的困境,更是整个南宋社会的隐喻——在蒙古铁骑的阴影下,每个人的生存都如逆风行舟,而历史的风雨,终将淹没所有个体的声音。

简配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

沪深京指数

热点资讯